Archiv / Dokumentation

Als öffentlich zugänglicher Kunst-ARCHIV-Raum dokumentiert das Universitätsarchiv gegenwärtige und historische Aktivitäten der Universität Mozarteum und unterstützt initiativ Lehre, Erschließung der Künste und Forschung. Digitales und analoges Schriftgut, Bilder, Videos und Tondokumente wie etwa Personalakten, Studierendenakten, Protokolle und Korrespondenzen werden geordnet, bewertet, verzeichnet, archiviert und nutzbar gemacht.

Kunst-ARCHIV-Raum

Kontakt

+43 676 88122 613

archiv@moz.ac.at

Paris-Lodron-Straße 9

5020 Salzburg

Öffnungszeiten

Termine nach Vereinbarung

Bestände

Die Bestände des Kunst-ARCHIV-Raumes gliedern sich in Archivalien zu Studierenden, Personal und Verwaltung, Vor- und Nachlässe sowie Sammlungen.

Der Schwerpunkt der Sammlungen liegt auf den Veranstaltungen der Universität Mozarteum. In diesem Zusammenhang werden vorrangig Veranstaltungsprogramme, Fotos, Presseberichte, Plakate, Folder und sonstige analoge und digitale Dokumente zu Veranstaltungen aufbewahrt.

Alle Bestände sind über das digitale Archiv-Informations-System ACTApro erfasst. Verschiedene Datenbanken zu Studierenden und Lehrenden stellen zusätzliche Suchoptionen dar.

Veranstaltungen

-

5.6.202517:30 UhrFoyer Haupthaus

Spot on Women Wie Frauen am Mozarteum Wende*punkte bewirkten: „Wenn es die Kräfte des Vereins und sonstige Verhältnisse gestatten, so wird sich der Verein auch angelegen seyn lassen, den Unterricht am Mozarteum auch auf das weibliche Geschlecht, jedoch jedenfalls abgesondert, auszudehnen.“ (Statuten von 1841).Ausstellung· Eintritt frei!

News

Im Rahmen einer Kooperation des Universitätsarchivs (Kunst-ARCHIV-Raum) mit dem Department für Bildende Künste und Gestaltung wurden die digitalen Daten des Materialarchivs des Departments in das Archiv-Informations-System des Universitätsarchivs importiert. Lehrende und Studierende des Departments Bildende Künste und Gestaltung können die anspruchsvollen Recherche-Tools der Archiv-Software eigenständig nutzen sowie neue Verzeichniseinheiten anlegen. Verschiedenste Materialproben können nun samt deren Metadaten über eine nutzerfreundliche Schlagwortsuche gefunden werden. Die neue Leiterin des Materialarchivs Johanna Schwarz freut sich besonders, dass Studierende nun das Materialarchiv zur Recherche für Projekte noch einfacher nutzen können.

Departmentleiter Patrick Schaudy betont insbesondere den Vorteil, dass nicht nur Informationen zu einer Vielzahl von Materialien abrufbar sind, sondern Materialproben vor Ort auch begreifbar sind. So werden haptisch und optische Eigenschaften wie auch Eigenheiten von Materialien direkt erlebbar.

Bildungsminister Martin Polaschek stattete am 19. Jänner auch dem Archiv der Universität Mozarteum einen Kurzbesuch ab.

Archivleiterin Susanne Prucher überreichte dem Rechtshistoriker ein Exemplar des 2021 von ihr herausgegebenen Buches über das Kunsthochschul-Organisationsgesetz, das der damaligen Kunstakademie Mozarteum eine demokratische Struktur verschaffte und sie 1970 zur Kunsthochschule werden ließ.

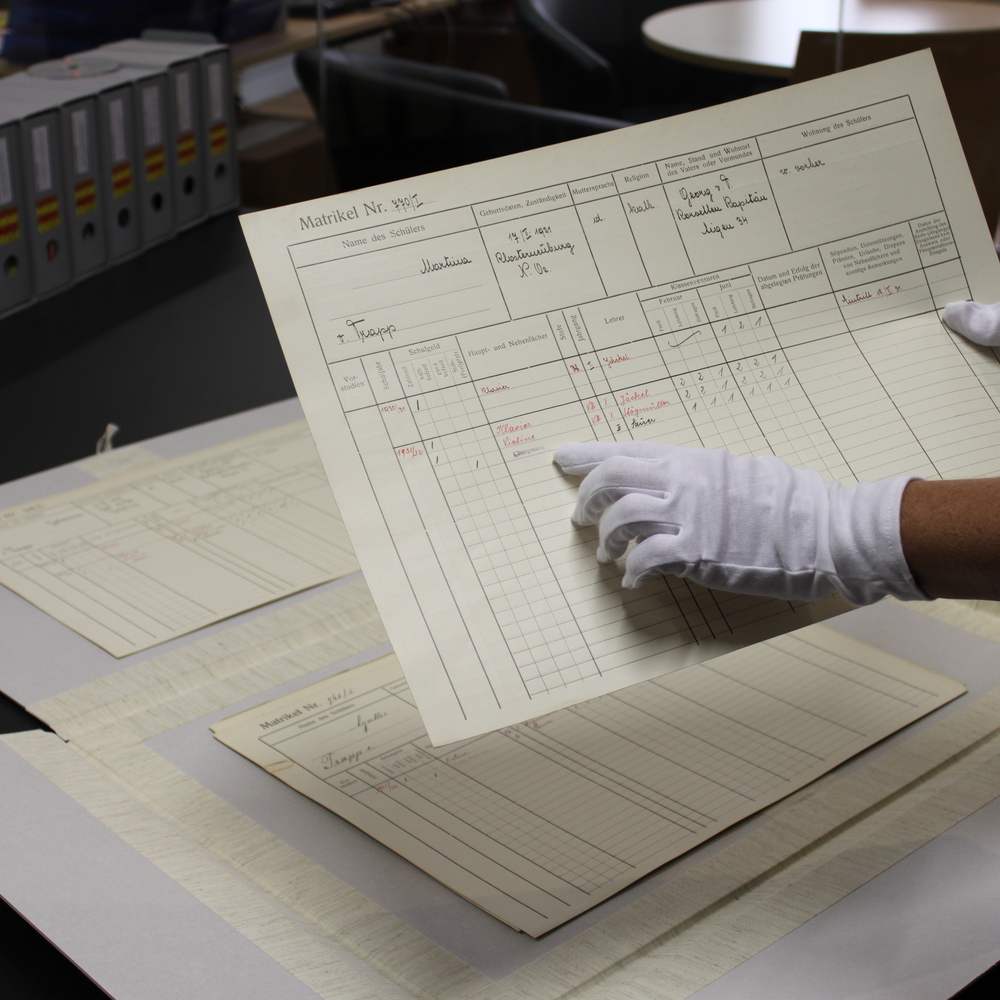

Für einen Dokumentationsfilm wurde einer der Schätze des Universitätsarchivs gezeigt: Der Film Sound of Music rund um die Geschichte der Trapp-Familie zählt zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Nicht so bekannt ist die Tatsache, dass fünf der zehn Kinder der Familie an der Universität Mozarteum Salzburg - damals staatliches Konservatorium - studiert haben.

Agathe, Maria, Werner, Johanna und Martina erhielten von 1930 bis 1932 Unterricht in den Fächern Klavier, Violine, Laute, Cello, Waldhorn und Chorgesang. Sie waren damals zwischen 9 und 17 Jahre alt. Und auch Maria Kutschera, Georg von Trapps zweite Ehefrau (im Film von Julie Andrews verkörpert) studierte 1924/25 ein Semester Laute.

Unlängst war ein BBC Filmteam im Kunst-ARCHIV-Raum der Universität Mozarteum und filmte die originalen Studienblätter der Trapp Familie für eine Dokumentation über die Kanneh-Mason Familie, die in Großbritannien den Prototyp einer mit Musik erfolgreichen Familie darstellt.

Archivleiterin Susanne Prucher erzählte anhand der Studienblätter verschiedene interessante Details, wie die Fächer, die Lehrer und auch die Noten in Fleiß, Leistung und Betragen der einzelnen Trapp-Kinder.

Die Rettung unseres digitalen Kulturerbes

Die Expertinnen des Kunst-ARCHIV-Raumes der Universität Mozarteum beschäftigten sich im Rahmen einer Tagung in Graz intensiv mit den Notwendigkeiten und Möglichkeiten von digitaler Archivierung. Diese beginnt nicht erst im Archiv, sondern basiert auf gut abgestimmten Workflows innerhalb einer Institution (Records Management).

„Records Management und digitale Archivierung – Gestaltungsräume der digitalen Transformation“ lautete dem gemäß das Thema der Frühjahrstagung der Fachgruppe Archivar*innen an Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen des österreichischen Archivverbandes VÖA, die von 10. bis 12. Mai in Graz stattfand.

Der Kunst-ARCHIV-Raum konnte sich in den Diskussionen rund um Dokumenten-Management-Systeme, Aktenpläne, E-Mail Archivierung und Digitale Langzeitarchivierung sehr gut einbringen und erhielt auch wertvolle Anstöße für zukünftige Projekte.

Die Tagung stand dieses Jahr vor allem auch im Zeichen des internationalen Austausches. Es referierten und diskutierten Expert*innen aus England, Deutschland und der Schweiz mit jenen österreichischer Universitäten, des Österreichischen Staatsarchivs und der Internationalen Atomenergiebehörde. Als Keynote Speaker berichteten Gianni Penzo Doria von der Universität Insubria in Varese sowie Adrian Brown, Leiter des Parliamentary Archives London, von Ihren erfolgreichen Projekten zur digitalen Archivierung.

Publikationen

Projekte

Persönliche Erinnerungen an eine Institution

Unter dem Titel „Universität Mozarteum – Erzählte Geschichte“ werden seit 2012 ausführliche Audio-Interviews mit früheren und derzeitigen Universitätsangehörigen geführt. Das Interesse gilt den persönlichen Erinnerungen der Interviewten an das Mozarteum, an Kolleginnen und Kollegen, an Veranstaltungen, an besondere Ereignisse ebenso wie an den Alltagsbetrieb, die Gebäudesituation und Anderes.

Mit diesem Oral History Projekt strebt der Kunst-ARCHIV-Raum die Schaffung eines Bestandes von Zeugnissen an, der einen Einblick in die lebendige Geschichte des Mozarteums vermittelt. Ziel ist es, subjektive Eindrücke und Erlebnisse zu sammeln und anhand persönlicher Erzählungen zusätzliche Quellen zur Geschichte der Universität Mozarteum zu erschließen.

Die Interviews werden im Kunst–ARCHIV–Raum der Universität Mozarteum archiviert. Dort können die Aufnahmen von Forscher*innen sowie einer interessierten Öffentlichkeit genutzt werden.

KONTAKT

Susanne Prucher

susanne.prucher@moz.ac.at

+43 676 88122 370

Der Arbeitsschwerpunkt Salzburger Musikgeschichte hat sich im Rahmen eines mehrsemestrigen Projektes zum Ziel gesetzt, Kurzprofile zu bedeutenden Persönlichkeiten des 19., 20. und 21. Jahrhunderts aus den verschiedensten Bereichen der Salzburger Musikkultur zu erstellen. Das Projekt wurde an der Abteilung (jetzt Department) für Musikwissenschaft der Universität Mozarteum durchgeführt.

- Klaus Ager

- Anna Bahr-Mildenburg

- Karl Böhm

- Cesar Bresgen

- Otto Dengg

- Friderica Derra de Moroda

- Josef-Friedrich Doppelbauer

- Helmut Eder

- Johann Evangelist Engl

- Heimo Erbse

- Sepp Forcher

- Elisabeth Fuchs

- Martin Grubinger

- Sabina Hank

- Ernst Hinreiner

- Markus Hinterhäuser

- Adriana Hölszky

- Clemens Holzmeister

- Joseph Friedrich Hummel

- Johann(es) Baptist Katschthaler

- Josef Kaut

- Angelika Kirchschlager

- Clemens Krauss

- Georg Laimer

- Peter Lang

- Lilli Lehmann

- Joseph Messner

- Anton Mooslechner

- Alexander Müllenbach

- Carl Orff

- Bernhard Paumgartner

- Heinrich Pflanzl

- Eberhard Preußner

- Tobias Reiser

- Franz Richter Herf

- Wolfgang Roscher

- Landa Ruprecht

- Peter Ruzicka

- Hans Schmid

- Elisabeth Schwarzkopf

- Hermann Spies

- Arturo Toscanini

- Erich Karl Paul Valentin

- Gottfried von Einem

- Herbert von Karajan

- Gerhard Wimberger

- Thomas Zehetmair

Sind die Wünsche an das Mozarteum damals wie heute gleichgeblieben? Der Kunst-ARCHIV-Raum zeigt in einer Bildergalerie ein Projekt des Departments für Bildende Künste & Gestaltung aus dem Jahr 2006: im Oktober 2006 wurde das neue Hauptgebäude der Universität Mozarteum am Mirabellplatz 1 nach umfangreicher Generalsanierung mit einem Tag der offenen Tür eröffnet, zu dem 17.000 Salzburger*innen und internationale Gäste kamen.

Die damalige Abteilung für Bildende Künste, Kunst- und Werkpädagogik bat die Gäste, ihre Wünsche an das Mozarteum auf ein Blatt Papier zu schreiben und sich damit fotografieren zu lassen.

Informationen

Musikschule – Konservatorium – Akademie – Hochschule – Universität

Gründung als Musikschule für Kirchenmusik

1841, zum 50. Todestag W.A. Mozarts, gründeten musikbegeisterte und engagierte Bürger der Oberschicht und der damalige Fürsterzbischof Friedrich von Schwarzenberg den „Dom-Musik-Verein und Mozarteum“ zur Pflege anspruchsvoller Kirchenmusik. Der Dom-Musik-Verein wollte gut ausgebildeten Nachwuchs für die Musik in den Salzburger Kirchen sichern, aber auch Konzerte veranstalten. Die meisten Mitglieder arbeiteten gleichzeitig als Lehrende an der angeschlossenen Musikschule.

Die Ziele für die Musikschule Mozarteum sind in den Statuten des Vereins nachzulesen. So hieß es in § 3 Abs.4 „… zur Erhaltung der Musik eine Anstalt unter der kurzen Benennung „Mozarteum“ zu errichten, in welcher Zöglinge des männlichen Geschlechts im Gesange, in der Deklamation, auf Instrumenten, im praktischen Generalbasse, und im Tonsatze ausgebildet werden sollen. Wenn es die Kräfte des Vereins und sonstigen Verhältnisse gestatten, so wird sich der Verein auch angelegen seyn lassen, den Unterricht am Mozarteum auch auf das weibliche Geschlecht, jedoch jedenfalls abgesondert, auszudehnen.“

Erste öffentliche Musikschule im Kronlande

1880 wurde nach den früheren einfachen Schulformen die Öffentliche Musikschule Mozarteum gegründet, „die einzige im Kronlande bestehende öffentliche Musikschule“. Ein Jahr darauf wurde die Schule von der Internationalen Stiftung Mozarteum übernommen. Diese Stiftung verwaltete neben der Musikschule ein Orchester (das spätere Mozarteum Orchester Salzburg) sowie einen Fonds zur Unterstützung talentierter und hilfsbedürftiger Musiker. Bedeutend für das Salzburger Musikleben waren die Schülervorträge, die immer anspruchsvoller wurden. Das Salzburger Volksblatt schrieb im Dezember 1880 über die Abschlussprüfungen: „… Die Herren Direktor Hummel, Conzertmeister Gerber und Conzertmeister Walter haben in den drei Monaten ihrer Tätigkeit am neuen Mozarteum wahrhaft überraschendes geleistet und Lehr-Erfolge erzielt, die ihnen zur größten Ehre gereichen. …“

Aufschwung als Konservatorium im neuen Haus

1914 erhielt das Mozarteum ein neues Gebäude, das „Mozarteum“ mit seinem Großen Saal in der Schwarzstraße 26, das 1910 bis 1914 vom Münchner Architekten Richard Berndl im Jugendstil erbaut und am 14. September 1914 von Erzbischof Dr. Kaltner eingeweiht wurde. Das Mozarteum beanspruchte für sich nun den Titel Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht. Dies wurde ihm vom Ministerium nicht untersagt, unter anderem mit folgender Begründung: „… das Mozarteum steht heute, wo seine Übersiedlung in das neue Mozarthaus bevorsteht, zweifellos vor einer neuen Entwicklung. Eine Reihe von in der letzten Zeit getroffenen Maßnahmen (wie das Engagement eines eigenen Schulinspektors, die Berufung der Kammersängerin Pollini aus München als Lehrerin des Operngesanges, die Reorganisation des Lehrplanes u.a.m.) zeigen das ernstliche Streben, das Niveau der Anstalt möglichst zu heben...“ (K.K Ministerium für Kulthus und Unterricht Nr. 20208)

K. u. k. Kammersängerin Lilly Lehmann, Initiatorin der Salzburger Mozart-Feste 1901-1910 und Förderin des Mozarthauses in der Schwarzstraße bot im Sommer 1916 erstmals private Gesangskurse in den Räumen des Mozarteums an und gilt damit als Gründerin der Internationalen Sommerakademie Mozarteum. 1917 wurde Bernhard Paumgartner zum Leiter des Mozarteums bestellt. Sein Ziel war von Anfang an der Ausbau des Mozarteums zu einer Schule für Musik und darstellende Kunst nach dem Vorbild Wiens. 1920 gelang Paumgartner die Angliederung einer Schauspielschule an das Mozarteum, die aus Kostengründen nicht weitergeführt werden konnte, und erst 1949 wieder zum fixen Bestandteil des Mozarteums wurde. 1920/21 etablierte Paumgartner in Kooperation mit dem Salzburger Landestheater die „Mozarteums-Oper“, die in der Spielzeit 1920/21 insgesamt 85 Aufführungen zustande brachte. Allerdings war dieser Kräfteaufwand unter Ausnutzung aller personeller Ressourcen des Mozarteums auf Dauer nicht haltbar und somit die Aufrechterhaltung eines Opernbetriebes am Salzburger Stadttheater nicht durchführbar.

Staatliche Übernahme in finanzieller Not

1922 wurde das Konservatorium verstaatlicht, nachdem die Internationale Stiftung Mozarteum aufgrund der schwierigen finanziellen Lage nach dem ersten Weltkrieg die Lehranstalt nicht mehr aufrechterhalten konnte. Im Salzburger Volksblatt vom 18. Februar 1922 ist nachzulesen: „Das Mozarteum gerettet. Der Nationalrat nimmt den Antrag des Unterrichtsausschusses auf Verstaatlichung des Konservatoriums Mozarteum an. …Abgeordneter zum Nationalrat Stessin betont, es handle sich nicht nur um die Sanierung des „Mozarteums“, sondern um die Entscheidung der Grundfrage, ob wir über die Bedürfnisse des Tages hinaus noch imstande sein werden, die alten Kulturgüter zu erhalten. Redner schildert die Notlage des Mozarteums und die traurigen materiellen Verhältnisse der Lehrerschaft, deren Gehalte vielfach so niedrig seien, dass ein Monatsgehalt kaum den Gegenwert für ein Paar Schuhe darstelle…“

Die künstlerische Leistungsfähigkeit der Lehrkräfte bewies sich bei der Mitwirkung an den Salzburger Festspielen und später auf erfolgreichen Auslandsreisen. Absolvent*innen erhielten bedeutende Positionen in angesehenen Orchestern und Opernhäusern und Lehraufträge an anderen Musikschulen und Konservatorien.

Erste Musikhochschule im Deutschen Reich

1939 wurde das Mozarteum in die Staatliche Hochschule Mozarteum mit der Dreigliederung: Musikschule für Jugend und Volk, Fachschule und Hochschule umgewandelt. Am 23. April 1941 erhielt das Mozarteum in Rahmen der 100-Jahr Feier seines Bestehens als erste Musikschule überhaupt die Bezeichnung „Reichshochschule“ verliehen. Es wurden mit Elly Ney, Ludwig Hoelscher, Ermanno Wolf-Ferrari und Heinrich Rehkemper einige der damals wichtigsten Künstlerinnen und Künstler engagiert, die heute aufgrund ihrer ideologischen Einstellung umstritten sind. Im Zuge des Krieges wurden die Lehrerschaft, das Verwaltungspersonal und die Studierenden entweder zur Wehrmacht oder zum Arbeitsdienst eingezogen. Das Mozarteum-Gebäude in der Schwarzstraße blieb vom Bombenkrieg verschont und so fand ein Teil der Studentinnen einen Arbeitsplatz in gewohnter Umgebung: sie besuchten im letzten „Schuljahr“ der NS-Zeit weiterhin das Mozarteum, nur saßen sie nicht mehr an den Klavieren, sondern an den Nähmaschinen eines kriegswichtigen Textilbetriebes. Am 8. Oktober 1945 konnte das Mozarteum als erste österreichische Hochschule seine Pforten wieder öffnen. Bernhard Paumgartner wurde im November 1947 rehabilitiert und wieder als Direktor eingesetzt.

Internationale Aktivitäten als Akademie

1953 wurde das Mozarteum zur Akademie für Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg. Der rechtlich gefestigte Rang der Schule und das verstärkte Engagement des Ministeriums ermöglichten ein selbstbewusstes Auftreten des Mozarteums nach außen und einen schrittweisen Aufbau im Inneren. Schon im Studienjahr 1953/54 wurden die ersten Austauschkonzerte organisiert.

1953 waren Bernhard Paumgartner und sein Stellvertreter Eberhard Preussner Mitbegründer der AEC, der Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen. 1956 veranstaltete das Unterrichtministerium den ersten internationalen Mozartwettbewerb und übertrug dessen Durchführung der Salzburger Akademie. Viele international erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler erhielten Preise dieses Wettbewerbes, der bis heute von der Universität Mozarteum erfolgreich veranstaltet wird. 1961 gründete der Komponist und Pädagoge Carl Orff auf Einladung vom nunmehrigen Präsidenten Eberhard Preussner das "Orff-Institut" als Stätte der Elementaren Musik- und Tanzerziehung der Akademie Mozarteum. Im Oktober 1963 konnte das neue Institut ein eigenes Haus nahe der Salzburger Frohnburg beziehen.

Mit der Berufung von Bruno Gallée 1962 wurde auch die Ausbildung für Bühnen- und Kostümgestaltung am Mozarteum etabliert.

Demokratische Struktur als Hochschule

1970 wurde das Mozarteum ebenso wie die drei anderen österreichischen Kunstakademien durch das Kunsthochschul-Organisationsgesetz zur Hochschule und erhielt eine demokratische Verfassung. Im Mai 1971 wählte das Lehrerkollegium Paul von Schilhawsky zum ersten Rektor und wenig später konstituierte sich das Gesamtkollegium, das neue, demokratisch organisierte Führungsgremium der nunmehrigen Hochschule Mozarteum. 1976 wurde die Abteilung für Bildende Künste an der Hochschule Mozarteum gegründet und diese dadurch zur einzigen Kunsthochschule Österreichs, an der die drei Sparten Musik, Darstellende Kunst und Bildende Kunst gelehrt werden.

Mit dem neuen Hochschulgesetz von 1980 wurde beschlossen, das seit 1965 am Tiroler Konservatorium unter der Aufsicht des Mozarteums geführte „Seminar A“ für Musikpädagogik der Hochschule Mozarteum als zusätzliche Abteilung anzugliedern. 1986 kam die Studienrichtung Instrumentalmusikerziehung hinzu, 1987 wurde auf Initiative von Josef Sulz das Institut für musikalische Volkskunde gegründet.

Kunstuniversitäre Autonomie

Mit 1. Oktober 1998 wurden mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes zur Organisation der Universitäten der Künste (KUOG) alle bisherigen österreichischen Kunsthochschulen zu Universitäten der Künste und somit den wissenschaftlichen Universitäten gleichgestellt. Die Gremien der Universität konnten nun die Satzung und die Organisationsstruktur selbst verfassen und somit ihrer Institution ein stärkeres Eigenprofil geben. Seither kann das Mozarteum nun eigenständig Berufungen vergeben und ist in der Besetzung von Professuren autonom. Am Standort Innsbruck wird seit 2006 in Kooperation mit dem Tiroler Landeskonservatorium auch Instrumentalmusikpädagogik angeboten. Der Standort wurde zusätzlich dadurch gestärkt, dass seit dem Studienjahr 2016/17 auch das Lehramt Bildnerische Erziehung studiert werden kann. Seit 2018 führt Elisabeth Gutjahr als erste zur Rektorin gewählte Frau die Geschicke der Universität Mozarteum.

In ihrer Antrittsrede knüpft sie den Bezug vom „Festakt“ zur „Festung“: „… Man möge sich dessen gewahr sein, was diese Festung an Kostbarem schützt: Junge, hochbegabte Menschen auf dem Weg zu ihrer Berufung, Studierende, die vieles auf sich genommen haben, um einen der begehrten Studienplätze zu bekommen, ungezählte Stunden, Tage, Jahre der Vorbereitung, aber auch Entbehrung – zumeist haben die Familien viel investiert in die Ausbildung der Entwicklung der Talente ihrer Kinder. Zu schützen gilt es auch das immaterielle Kulturerbe, ein Wissen um Bedeutungen und Zusammenhänge, dessen Erhalt auf die aktive Pflege und Vermittlung angewiesen ist – vergleichbar mit einer Sprache, die verloren geht, wenn sie nicht mehr gesprochen wird. Zu schützen gilt es auch die leisen Töne, das zwischen den Zeilen Verborgene, das Individuelle in all seiner vollkommenen Unvollkommenheit.“

1) Selbstverständnis / Gesetzliche Grundlage

Der Kunst-ARCHIV-Raum ist das zentrale Archiv der Universität Mozarteum im Sinne von § 3 Abs. 2 Z 3 Bundesarchivgesetz. Der Kunst-ARCHIV-Raum dokumentiert die gegenwärtigen und historischen Aktivitäten der Universität Mozarteum und macht diese öffentlich zugänglich. Als öffentliche Einrichtung unterstützt der Kunst-ARCHIV-Raum Lehre, Erschließung der Künste und Forschung durch die

- Langzeitarchivierung aller bei den Organisationseinheiten (insbesondere Abteilungen, Institute und Verwaltungseinheiten) der Universität Mozarteum Salzburg und ihren Rechtsvorgängern anfallenden Unterlagen (einschließlich Bild- und Tonträger, Pläne, Druckschriften, etc…), sofern diese als archivwürdig eingestuft werden.

- Beratung der Organisationseinheiten bei der Aufbewahrung von potentiellem Archivgut.

- Sicherung, Bewertung und Erhaltung von Archivgut aus anderen Quellen als den Organisationseinheiten der Universität (z.B. Unterlagen von Universitätsangehörigen oder Partnerinstitutionen).

- Bereitstellung der archivierten Bestände für amtliche, wissenschaftliche, künstlerische und publizistische Zwecke.

- Unterstützung bzw. Beteiligung bei der wissenschaftlichen und künstlerischen Auswertung und Präsentation von Archivbeständen in Publikationen, Ausstellungen und anderem.

Der Kunst-ARCHIV-Raum pflegt den aktiven Kontakt zu nationalen und internationalen Berufsverbänden.

2) Archivgut

Als Unterlagen gelten insbesondere Schriftstücke, Manuskripte, Typoskripte, Korrespondenz, eigenhändige schöpferische Niederschriften, Skizzen, Akten, Urkunden, Geschäftsbücher, Publikationen, Register, Karten, Pläne sowie Bild-, Film und Tonmaterial, Dateien oder sonstige Informationsträger in analoger oder digitaler Form. Archivwürdig sind Unterlagen, die wesentliche Aktivitäten und Geschäftsabläufe nachvollziehbar machen und wegen ihres Inhalts oder wegen der beteiligten Personen von geschichtlicher, künstlerischer, politischer oder rechtlicher Bedeutung für die Universität Mozarteum Salzburg sind. Dokumente aus privater Hand (z.B. Nachlässe) werden aufbewahrt, soweit diese dem Kunst-ARCHIV-Raum zur Aufbewahrung übergeben, von der Archiv- bzw. Universitätsleitung als archivwürdig eingestuft werden und eine dauerhafte Archivierung gewährleistet werden kann.

3) Übernahme von Archivgut

Die Organisationseinheiten der Universität Mozarteum haben alle Unterlagen, die als archivwürdig eingestuft wurden, spätestens 10 Jahre nach Schließung der Unterlagen an den Kunst-ARCHIVRaum zu übergeben. Die Übergabe erfolgt aufgrund von Übergabelisten, die von der anbietenden Stelle nach Vorgabe des Kunst-ARCHIV-Raums angefertigt werden. Einrichtungen der Universität Mozarteum, welche die Verwahrung ihres Archivguts durch Rektoratsbeschluss selbst besorgen, sind verpflichtet, eine/n verantwortliche/n Betreiber/in zu benennen und dem Kunst-ARCHIV-Raum eine schriftliche Übersicht der vorhandenen Unterlagen sowie die Benützungsbedingungen zukommen zu lassen.

4) Nutzung des Archivs

Der Kunst-ARCHIV-Raum ist ein Präsenzarchiv. Für die Archivbenützer wird ein Beratungsdienst durchgeführt. Das Angebot einer Online-Recherche wird angestrebt. Die Benutzung des Archivguts kann durch direkte Einsichtnahme, mündliche oder schriftliche Anfragen an den Kunst-ARCHIV-Raum und Anforderung von Reproduktionen (gegen Gebühr) beim Kunst-ARCHIV-Raum erfolgen. Für Archivgut gelten die Archivsperren nach den Bundesarchivgesetz und der Benutzungsordnung des Kunst-ARCHIV-Raumes. Sperrfristen gelten nicht für Archivalien, die zur Veröffentlichung bestimmt oder bereits veröffentlicht waren. Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Bundesarchivgesetz, das Urheberrechtsgesetz und das Datenschutzgesetz sind einzuhalten. Die detaillierten Nutzungsbedingungen sind in der Benutzungsordnung festgehalten.

Rektorat – Gesamtkollegium – Universitätskollegium – Senat – Universitätsbeirat – Gründungskonvent – Universitätsrat – Studiendekane – Studiendirektor*innen – Leiter*innen von Abteilungen, Instituten, Departments, der Internationalen Sommerakademie – Vorsitzende des AKG – Beauftragte des Rektorats

- Ager Klaus, Gesamtkollegium, Rektor-Stellvertreter, Rektor

- Ahr Henrik, Abteilungs/Departmentleiter

- Andreas Sabine, Abteilungsleiterin

- Angerer Hansjörg, Abteilungs/Instituts/Departmentleiter, Universitätskollegium, Senatsvorsitzender

- Anglberger Albert, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium, Universitätskollegium

- Arnold Ruedi, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Bauer Britta, Stellvertretende Senatsvorsitzende

- Bauer Günther, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium, Rektor

- Bauer Maximilian, Beauftragter

- Baumann Daniela, Gründungskonvent

- Baumeister-Haselbach Barbara, Abteilungs/Institutsleiterin, Gesamtkollegium

- Baumgartlinger Margarita, Gesamtkollegium

- Berend Uwe, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Bergmann Benjamin, Senat

- Becker Arnold, Gesamtkollegium

- Bernhard Eva Maria, Senat

- Billmayer Franz, Beauftragter, Abteilungsleiter

- Blaschke Christian, Senat

- Blum Reinhard, Senat

- Bornhöft Achim, Institutsleiter

- Bresgen Cesar, Gesamtkollegium

- Brandner Hugo, Senat

- Buland Rainer, Institutsleiter

- Brügge Joachim, Beauftragter, Abteilungs/Institutsleiter

- Büchel Nikolaus, Universitätsbeirat

- Christof Werner, Gesamtkollegium

- Cortiel Natalie, Universitätskollegium

- Crider Michèle, Senat

- Czjzek Anton, Gesamtkollegium

- Day-Salmon Shirley, Abteilungs/Institutsleiterin

- Dawidowicz Anton, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- De Brito e Chunha Francisco, Gesamtkollegium

- De Roo Manuel, Gründungskonvent, Senat

- De Roo Elisabeth, Senat

- Demmel Maria Luisa

- De-Wit Adriaan, Abteilungs/Institutsleiter

- Diaz Varas Mario, Beauftragter, Senat

- Dobretsberger Barbara, Departmentleiterin, Gründungskonvent

- Doppelbauer Friedrich, Gesamtkollegium, Rektor-Stellvertreter

- Drcar Alexander, Departmentleiter

- Ebr Michael, Gesamtkollegium

- Engelhard Brigitte, Vizerektorin, Studiendirektorin

- Engels Stefan, Gesamtkollegium

- Effertz-Wolff Johannes, Gesamtkollegium

- Eibenschütz Maria, Gesamtkollegium

- Eisl Wolfgang, Vorsitzender des Universitätsbeirates

- Exner Andreas, Gesamtkollegium

- Flotzinger Rosemarie, Senat

- Franz Roland, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Fraueneder Hildegard, Stellvertretende Senatsvorsitzende

- Frieser Erika, Abteilungsleiterin, Gesamtkollegium

- Frühstück Marianne, Universitätskollegium

- Fontano Peter, Gesamtkollegium

- Fürst Melanie, Senat

- Gabbe Isabel, Departmentleiterin, Senat, Stellvertretende Studiendirektorin

- Gallée Heinz Bruno, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Gasperl Gerald, Senat

- Gellner Elisabeth Kathrin, Senat

- Geise Jürgen, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Geistlinger Michael, Universitätsrat

- Gfrerer Bernhard, Gesamtkollegium

- Ghielmi Vittorio, Institutsleiter

- Gililov Pavel, Senat

- Gilow Alfred, Abteilungsleiter

- Goller Christiane, Stellvertretende Vorsitzende des Universitätsrates

- Grabowski Anne, Senat

- Gratzer Wolfgang, Universitätskollegium, Beauftragter, Stellvertretender Vorsitzender Gründungskonvent, Vizerektor

- Grünwald Jan Guido, Beauftragter

- Greiml Andreas, Senat

- Groethuysen Andreas, Departmentleiter

- Grosskopf Paul, Senat

- Gruber Gernot, Universitätsrat, Stellvertretender Vorsitzender des Universitätsrates

- Grünewald Kurt, Universitätsbeirat

- Gutjahr Elisabeth, Rektorin

- Guttmann Wolfgang, Gesamtkollegium, Universitätskollegium

- Gutzeit von Reinhart, Rektor

- Gwiggner Bernhard, Senat

- Haas Roland, Rektor

- Hable Erik, Gesamtkollegium

- Hagen Lukas, Institutsleiter, Vizerektor

- Haitzmann Claudia, Beauftragte

- Hartinger Albert, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium, Universitätskollegium, Gründungskonvent, Senat

- Hausladen Lucia, 2. Stellvertretende Senatsvorsitzende

- Heine Alois, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Hellsberg Clemens, Universitätsrat

- Heim Christian, Senat

- Heinzelmann Gudrun, Departmentleiterin, Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen

- Herbst Matthias, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Herburger Hubert, Gesamtkollegium

- Herzl Harald, Abteilungs/Instituts/Departmentleiter, Senat

- Hesse Horst-Peter, Institutsleiter, Gesamtkollegium, Universitätskollegium, Studiendekan

- Heuberger Augustin, Universitätsbeirat

- Heuer Thomas, Abteilungsleiter

- Hochradner Thomas, Abteilungs/Departmentleiter

- Hochstraate Lutz, Universitätsbeirat

- Hoffmann Jakob, Senat

- Holzer-Graf, Gesamtkollegium, Universitätskollegium, Studiendekan, Beauftragter, Rektor-Stellvertreter

- Holzmair Wolfgang, Gründungskonvent, Leiter der Sommerakademie

- Holzner Robert, Universitätskollegium, Beauftragter

- Hoock Christine, Senat

- Hope Eleanor, Universitätsrat

- Hopfner Heiner, Studiendekan, Senat

- Hornig Michael, Abteilungsleiter

- Höhne Lina, Senat

- Huber David, Senat

- Hütter Brigitte, Vizerektorin, Interimistische Rektorin

- Hüttinger Kurt, Abteilungs/Instituts/Departmentleiter, Gesamtkollegium, Vizerektor, Stellvertretender Senatsvorsitzender, Stellvertretender Studiendirektor

- Jakob Martina, Senat

- Jang In Suk, Senat

- Jaruntowski von Frauke, Departmentleiterin

- Jensen Arthur, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Jungmair Ulrike, Gesamtkollegium

- Jüttner Gernot, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Kalcher Anna Maria, Senat

- Kammerer Manfred, Senat, Bibliotheksdirektor

- Kapplmüller Herbert, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium

- Kaufmann Klaus, Abteilungs/Institutsleiter, Studiendekan, Senat

- Keckeis Hermann, Senat

- Kesselring Jürg, Universitätsrat

- Kickinger Viktoria, Vorsitzende des Universitätsrates

- Kienzl Hermann, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Klaus Gerold, Gesamtkollegium

- Kleinpeter Dieter, Abteilungs/Institutsleiter

- Klinda Stefan, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Knorr Edmund, Gesamtkollegium

- Kostal Mario, Vizerektor, Studiendirektor, Interimistisches Rektorat

- Krammer Friedrich, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Kraft Oliver, Gesamtkollegium, Universitätsbeirat

- Krakauer Peter Maria, Abteilungsleiter

- Kraschl Heinz, Rektoratsdirektor

- Kraxberger Veronika, Senat

- Krstic Pavle, Senat

- Kuppelwieser Robert, Gesamtkollegium

- Kusen Peter, Senat

- Lamport Brian, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Lang Peter, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium, Leiter der Sommerakademie

- Lange Bernd, Vizerektor

- Langer Armin, Abteilungsleiter

- Lassacher-Sandmeier Annemarie, Rektoratsdirektorin, Universitätsdirektorin

- Lasser-Andratsch Nikolaus, Beauftragter

- Lebeda Andreas, Gesamtkollegium

- Leitner Ernst Ludwig, Abteilungs/Institutsleiter, Beauftragter, Gesamtkollegium, Senatsvorsitzender

- Lepschy Christoph, Senatsvorsitzender

- Liebermann Rolf, Leiter der Sommerakademie

- Lindenbauer Christoph, Gesamtkollegium

- Losert Martin, Beauftragter, Departmentleiter, Senat

- Lucke Hannfried, Senat, Vizerektor, Leiter der Sommerakademie

- Magometschnigg Heinrich, Stellvertretender Vorsitzender des Universitätsrates

- Marx Erich, Stellvertretender Vorsitzender Universitätsrat

- Mauser Siegfried, Abteilungs/Institutsleiter, Rektor

- Mayr Josef, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Mayrhuber Werner, Gesamtkollegium

- Metnitzer Johannes, Gesamtkollegium

- Metzger Heribert, Universitätskollegium

- Meyer Robert, Universitätsrat

- Meyer-Kranixfeld Donata, Senat

- Mitteregger Thomas, Senat

- Morre Gabriel Mario, Senat

- Moser Ingrid, Universitätsrat

- Mullenbach Alexander, Senat, Leiter der Sommerakademie

- Mumelter Martin, Institutsleiter, Stellvertretender Vorsitzender Gründungskonvent, Senat

- Musial Helge, Instituts/Departmentleiter

- Müller Florian, Vorsitzender des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen

- Nassall Angela, Senat

- Nekolny Helmut, Universitätskollegium

- Niedermüller Elke, Senat

- Niermeyer Amélie, Abteilungs/Departmentleiterin

- Neuerer Gregor, Departmentleiter

- Neumüller Kurt, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Nussbaumer-Eibensteiner Marlies, Senat, Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen

- Nykrin Rudolf, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium

- Oberdanner Anneliese, Gesamtkollegium

- Oberlinger Dorothee, Institutsleiterin, Senat

- Oebelsberger Monika, Abteilungs/Instituts/Departmentleiterin, Senat

- Ofenbauer Christian, Departmentleiter, Senat

- Opelt Annabell, Senat

- Paulmüller Alexander, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Pflanzl Robert H., Abteilungsleiter, Gesamtkollegium, Stellvertretender Vorsitzender des Universitätskollegiums, Studiendekan

- Pillinger Wolfgang, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium, Universitätskollegium, Gründungskonvent

- Pinto do Amaral Margarida, Abteilungs/Institutsleiterin, Gesamtkollegium, Universitätskollegium

- Pirklbauer Gerhard, Universitätskollegium

- Prischl Johannes, Abteilungs/Institutsleiter

- Podgoreanu Florian, Senat

- Posch Nikolaus, Gründungskonvent, Senat

- Prasser Norbert, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium

- Prestel Kurt, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Pühringer Alexander, Gesamtkollegium

- Radel Peter, Universitätsrat

- Raninger Walter, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Rainer Werner, Gesamtkollegium, Bibliotheksdirektor

- Redik Wolfgang, Institutsleiter

- Reginbogin Kurt, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Regner Hermann, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium

- Revers Lucy, Senat

- Reyer Tina Marion, Senat

- Reiter Christine, Gesamtkollegium

- Riccabona Norbert, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Richter Ursula, Universitätskollegium

- Richter-Herf Franz, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium, Rektor

- Riebl Thomas, Senat

- Rieder Emil, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium

- Riedmann Peter, Universitätskollegium

- Riss Walter, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Rohmann Imre, Senat

- Roczek Paul, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium, Universitätskollegium, Beauftragter, Rektor-Stellvertreter, Leiter der Sommerakademie, Senat

- Rohrmoser Rupert, Gesamtkollegium

- Rollig Stella, Universitätsrat

- Roscher Wolfgang, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium, Rektor

- Ruschkowski André, Institutsleiter

- Ruzicka Peter, Universitätsbeirat

- Sahler Gernot, Departmentleiter, Stellvertretender Senatsvorsitzender

- Salvenmoser Norbert, Abteilungs/Institutsleiter

- Schallhart Helga, Gesamtkollegium

- Scharinger Helmut, Senat

- Schilhawsky Paul, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium, Rektor, Leiter der Sommerakademie

- Schmid Benjamin, Senat, Beauftragter

- Schmidt Peter, Beauftragter

- Schmirl Elisabeth, Beauftragte

- Schlee Thomas Daniel, Universitätsrat

- Schopper Angelika, Universitätskollegium

- Schöttle Rupert, Universitätsbeirat

- Schuchter-Sagara Akiko, Vorsitzendes des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen

- Schreiner Helmut, Vorsitzender des Universitätsbeirates

- Schwaighofer Gerbert, Vorsitzender des Universitätsrats

- Schwarz Gerald, Gesamtkollegium

- Schwarzbauer Michaela, Institutsleiterin, Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen, Senat

- Schweiger Jan, Senat

- Seidel Matthias, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium, Universitätskollegium, Vorsitzender des Gründungskonvents, Senatsvorsitzender, Vizerektor, Studiendirektor

- Seifried Reinhard, Gründungskonvent

- Seywald Michael, Universitätsbeirat

- Sindinger-Leben Brigitte, Universitätskollegium

- Skov Susanne, Senat

- Sluga Stefan, Senat

- Sobotka Elisabeth, Stellvertretende Vorsitzende des Universitätsrats

- Sonn Peter, Gesamtkollegium

- Springer Georg, Universitätsrat

- Spruzina Rainmund, Rektoratsdirektor

- Stadler Miriam, Senat

- Steinschaden Bruno, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Steinschaden Georg, Institutsleiter

- Steinkogler-Wurzinger Gertraud, Institutsleiterin, Universitätskollegium, Beauftragte, Vizerektorin, Vorsitzendes des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen, Senatsvorsitzende

- Stejskal Herbert, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium, Universitätskollegium, Gründungskonvent

- Stibi Sonja, Abteilungs/Institutsleiterin

- Stock Martina, Senat

- Stojkovic Milan, Senat

- Strobl Andrea, Gesamtkollegium

- Sulz Josef, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium

- Tenta Hilde, Gesamtkollegium

- Terfloth Beate, Departmentleiterin, Senat

- Thomasson John, Senat

- Tomasi Markus, Universitätsbeirat

- Trabusch Markus, Abteilungs/Institutsleiter

- Troller Urs, Universitätskollegium, Senat

- Tukiainen Pauliina, Senat

- Turkovic Milan, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Udl Andreas, Gesamtkollegium

- Ullrich Peter, Universitätskollegium

- Unterberger Friedrich, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Urban Friedrich, Vorsitzender des Universitätsrats

- Urthaler Agnes, Senat

- Valentin Bernd, Departmentleiter

- Valiengo Dario, Senat

- Vavrovsky Ludwig, Vorsitzender des Universitätsrates

- Vierlinger Thomas, Gesamtkollegium

- Vent Helmi, Abteilungs/Institutsleiterin, Gesamtkollegium

- Volbers Maximilian, Senat

- Wagner Axel, Universitätsbeirat

- Wagner Karl, Abteilungs/Institutsleiter, Gesamtkollegium, Universitätskollegium

- Wagner Nike, Universitätsrat

- Wagner Robert, Rektor, Leiter der Sommerakademie

- Wallner Franziska, Senat

- Wallner Leo, Universitätsbeirat

- Wallnig Josef, Abteilungs-/Institutsleiter, Gesamtkollegium, Rektor-Stellvertreter, Senat

- Walter Heinz, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Weber Andreas, Beauftragter, Institutsleiter, Senat

- Wedl-Wilson Sarah, Vizerektorin, Interimistisches Rektorat

- Weiermann Stefan, Beauftragter, Senat

- Weiermann Peter, Universitätsbeirat

- Weigl Georg, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Weilguny Albert, Universitätskollegium

- Weinberger Anastasia, Vizerektorin

- Widmer Manuela, Abteilungs/Institutsleiterin, Vorsitzende des Universitätskollegiums

- Wilke Elisabeth, Abteilungs/Departmentleiterin, Stellvertretende Senatsvorsitzende

- Willemse Christiaan, Senat

- Wieblitz Ernst, Gesamtkollegium

- Wiesmüller Heinrich, Universitätsbeirat

- Wimberger Gerhard, Stellvertretender Vorsitzender des Universitätsbeirates

- Wimmer Eduard, Gesamtkollegium

- Wimmer Johannes, Universitätskollegium

- Wincor Wolfram, Gesamtkollegium

- Winklehner Brigitte, Universitätsrat

- Wünnenberg Helmuth, Abteilungsleiter, Gesamtkollegium

- Zaunschirm Franz, Universitätskollegium, Studiendirektor, Senat

- Zehetmair Helmut, Abteilungs/Institutsleiter

- Zierhofer Thomas, Gesamtkollegium

- Zimmermann Udo, Universitätsbeirat

Jahresberichte von 1880/81 bis 2000/01:

- Jahresbericht_Mozarteum_2000_01.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1999_00.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1998_99.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1997_98.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1996_97.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1995_96.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1994_95.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1993_94.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1992_93.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1991_92.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1990_91.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1989_90.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1988_89.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1987_88.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1986_87.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1985_86.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1984_85.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1983_84.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1982_83.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1981_82.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1980_81.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1979_80.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1978_79.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1977_78.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1976_77.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1975_76.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1974_75.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1973_74.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1972_73.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1971_72.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1970_71.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1969_70.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1968_69.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1967_68.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1966_67.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1965_66.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1964_65.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1963_64.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1962_63.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1961_62.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1960_61.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1959_60.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1958_59.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1957_58.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1956_57.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1955_56.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1954_55.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1953_54.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1952_53.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1951_52.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1950_51.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1949_50.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1948_49.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1947_48.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1946_47.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1945_46.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1943_44.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1942_43.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1941_42.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1940_41.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1939_40.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1938_39.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1937_38.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1936_37.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1935_36.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1934_35.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1933_34.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1932_33.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1931_32.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1930_31.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1929_30.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1928_29.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1927_28.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1926_27.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1925_26.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1924_25.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1923_24.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1922_23.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1921_22.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1920_21.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1919_20.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1918_19.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1917_18.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1916_17.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1915_16.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1914_15.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1913_14.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1912_13.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1911_12.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1910_11.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1909_10.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1908_09.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1907_08.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1906_07.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1905_06.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1903_04.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1902_03.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1901_02.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1892_93.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1891_92.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1890_91.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1888_89.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1887_88.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1886_87.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1885_86.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1884_85.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1883_84.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1882_83.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1881_82.pdf

- Jahresbericht_Mozarteum_1880_81.pdf

1) Vorgangsweise und Sorgfaltspflichten

Die Benutzung des Archivguts kann durch direkte Einsichtnahme, mündliche oder schriftliche Anfragen und Anforderung von Reproduktionen (gegen Gebühr) beim Kunst-ARCHIV-Raum erfolgen. Die Benützerin/der Benützer hat sich bei jedem Besuch in das BenützerInnenbuch einzutragen. Das Archivgut ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Insbesondere ist es nicht erlaubt, das Archivgut mit Vermerken, Strichen oder Zeichen zu versehen, abzupausen oder durch sonstige Handlungen zu verändern. In der Reihenfolge und Ordnung des Archivguts darf keine Änderung vorgenommen werden. Störungen in der Ordnung oder sonstige Unstimmigkeiten sowie festgestellte Schäden oder fehlende Teile sind der Aufsicht unmittelbar zur Kenntnis zu bringen. Bei der Veröffentlichung von Inhalten oder Reproduktionen des Archivguts ist ein vollständiges Herkunfts- und Quellenzitat: „Kunst-ARCHIV-Raum/Universität Mozarteum Salzburg“ anzugeben. Von Werken, die unter Verwendung von Archivgut der Universität Mozarteum verfasst werden, ist dem Kunst-ARCHIV-Raum der Universität Mozarteum im Fall der Veröffentlichung unentgeltlich ein Belegexemplar zu überlassen; dies gilt auch für approbierte Diplom- und Masterarbeiten, Dissertationen und Habilitationsschriften, auch wenn ihre Drucklegung noch nicht erfolgt ist.

2) Schutzfristen

Die Freigabe der Archivalien zur Einsichtnahme erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist von 30 Jahren (§ 8 Abs.1 Bundesarchivgesetz). Das Datum der letzten Bearbeitung markiert den Beginn dieser Schutzfrist. Personenbezogene Akten (z.B. Personalakten, Sitzungsprotokolle, Disziplinarakten etc.) werden mit schriftlichem Einverständnis der Betroffenen oder 50 Jahre nach dem letzten Bearbeitungsvorgang vorgelegt. Die Veröffentlichung personenbezogener Daten in Werken (Publikationen) ist erst zehn Jahre nach dem Tode des Betroffenen bzw. dem Untergang der juristischen Person zulässig. Ist das Todesjahr unbekannt, endet diese Schutzfrist 110 Jahre nach der Geburt des Betroffenen (§ 11 Abs. 1 Bundesarchivgesetz). Eine Reduzierung der Schutzfrist kann nur in besonderen Fällen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten (§ 8 Abs. 4 und 5 Bundesarchivgesetz) und nach Überprüfung durch die Archivleitung erteilt werden.

3) Reproduktionen

Die Herstellung von Reproduktionen, Ausdrucken oder elektronischen Kopien aus Datenbeständen des Kunst-ARCHIV-Raums bedarf einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Kunst-ARCHIV-Raum. Die Verwertungsrechte von Reproduktionen verbleiben bei der Universität Mozarteum Salzburg.

4) Haftung

Die Benutzer haften für alle Schäden, die durch ihr Verschulden am Archivgut der Universität Mozarteum oder an Rechten Dritter im Zusammenhang mit der Benutzung von Archivgut entstehen. Die Benützerin/der Benützer trägt die alleinige Verantwortung für die Wahrung der für eine Veröffentlichung einschlägigen Rechte, insbesondere der Urheber- und Datenschutzrechte. Die Universität Mozarteum haftet nicht für Schäden am Eigentum von Archivbenutzern oder für gesundheitliche Schäden im Zusammenhang mit der Benutzung von Archivgut der Universität Mozarteum.

5) Tarife

Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen mit der Leitung des Kunst-ARCHIV-Raumes gelten folgende Tarife:

- Verwendung von Reproduktionen in Publikationen (pro Reproduktion):

Auflage bis 2.000: Euro 20.-

Auflage bis 10.000: Euro 40.-

Auflage über 10.000: Euro 80.- - Verwendung von Reproduktionen im Internet (pro Reproduktion):

Woche: Euro 20.-

1 Monat: Euro 40,-

ab 1 Jahr: Euro 100.- - Verwendung von Reproduktionen in Ausstellungen (pro Reproduktion):

egionale Ausstellung: Euro 5,-

(Inter-)Nationale Ausstellung: Euro 15,-

Wander- oder Dauerausstellung: Euro 20,- - Mengenrabatt

ab 10 Reproduktionen: 25%

ab 50 Reproduktionen: 50%

Die Verwendung von Reproduktionen in unveröffentlichten Publikationen wie Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten, Dissertationen und Habilitationen ist gebührenfrei.

Die Verwendung von Reproduktionen (Scans) zum eigenen Gebrauch ist gebührenfrei.

Universitätsangehörige und von der Universität beauftragte Personen können von den oben genannten Tarifen befreit werden.